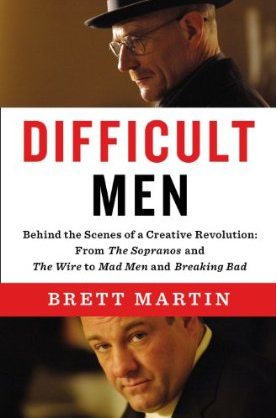

In einem lesenswerten Artikel in der New York Times beschreibt David Carr den Siegeszug der Anti-Helden in den Serien der US-Kabelsender. Anlass dafür ist ein demnächst erscheinendes Buch von Brett Martin mit dem Titel “Difficult Men: Behind the Scenes of a Creative Revolution”.

In dem Buch beschreibt Martin die Revolution, die nötig war, um derartige Serien zu entwickeln: die kreativen Erfinder der Serien, die Autoren, wurden zu Produzenten.

In dem Buch beschreibt Martin die Revolution, die nötig war, um derartige Serien zu entwickeln: die kreativen Erfinder der Serien, die Autoren, wurden zu Produzenten.

Damit wurde eine uralte Maxime des Filmgeschäfts auf den Kopf gestellt. Seit den Anfängen des Films waren Drehbuchautoren selten mehr als “Hired Guns”, die schreiben sollten, was Studiobosse oder Filmproduzenten für produzierbar hielten. Wer zahlt schafft an.

Wenn es darum geht, mit Filmen ein möglichst großes Mainstream-Publikum zu erreichen, scheint diese Arbeitsteilung auch gewissen Vorteile zu bieten: der ewige Kampf zwischen Kunst und Kommerz manifestiert sich gewissermaßen im Duopol von Autor und Produzent. Dass das Ergebnis dieses Kampfes nicht immer sehenswert ist, wissen wir alle aus leidvoller Erfahrung. Im besten Fall entstehen dadurch aber die Publikumshits, von denen das Geschäft letztendlich lebt.

So mehrheitsfähig das durch diese Arbeitsweise entstehende Programm im besten Fall ist, so abgeschliffen und weichgespült ist es aber meistens auch. Das mag in künstlerischer Hinsicht bedauerlich sein. Gerade das Abschleifen aller möglichen Ecken und Kanten ist es aber, was einen Film oder eine Serie massentauglich macht.

Nicht nur bei Fernsehsendern hat sich diese Arbeitsweise inzwischen weitgehend institutionalisiert. Steven Soderbergh hat gerade in einer viel beachteten Rede gegen die Hollywood-Studios gewettert und genau die selben Zwänge beklagt.

Auch in Deutschland geht heute praktisch jede Drehbuchfassung für einen Fernsehfilm oder eine Serie durch unzählige Hände. Producer, Produzenten, Dramaturgen, Lektoren, Redakteure, Redaktionsleiter und immer öfter sogar der Programmchef müssen einem Drehbuch ihren Segen geben. Was diesen Prozess bis zum ersten Drehtag überlebt ist weniger ein Drehbuch, das alle gut finden, als eines, an dem niemand mehr etwas auszusetzen hat: der kleinste gemeinsame Nenner. Oder, um es anders zu sagen: der Prozess der Entwicklung eines Drehbuchs fürs Fernsehen besteht mehr darin, mögliche Angriffsflächen auszubügeln als etwas zu schaffen, was gut und außergewöhnlich ist.

Auch wenn sich diese Arbeitsweise durchaus bewährt hat, wenn es darum geht, ein möglichst großes Publikum zu erreichen – Leidenschaft und Begeisterung entfacht man dadurch eher nicht. Und das ist genau der Punkt, wo die Autoren-Serien der amerikanischen Kabelsender ansetzen.

Da sie aufgrund der Struktur des amerikanischen Kabelmarktes nur ein Nischenpublikum erreichen müssen, brauchen sie Serien, die sich vom Einerlei der großen Networks abheben. Sie brauchen originelle, anspruchsvolle Serien, die Ecken und Kanten haben und ein kleines aber feines Publikum begeistern können. Es ist das genaue Gegenteil vom weichgespültem, mehrheitsfähigem Gremien-Programm der Mainstream-Sender.

Was diese Autoren-Serien aber auch zeigen, ist, dass derartige Serien mit den etablierten Produktionsstrukturen nicht zu machen sind. Stattdessen hat sich hier eine Struktur durchgesetzt, in der der Schöpfer der Serie gleichzeitig als Produzent fungiert. Ihm zur Seite steht in der Regel ein Writer’s Room aus teilweise wechselnden Drehbuchautoren. Diese kreative Keimzelle ist es, die das absolute Primat über die Drehbuchentwicklung hat – ein krasser Gegensatz zum herkömmlichen Entwicklungsmodell.Wer außergewöhnliches, anspruchsvolles Fernsehen will, muss Autoren mehr Spielraum lassen.

Natürlich muss sich der Creator und/oder Showrunner der Serie trotzdem immer wieder mit dem auftraggebenden Sender auseinandersetzen. Aber im Gegensatz zum institutionalisiertem Micro-Management der Mainstreamsender geht es hier eher um grundsätzliche Entscheidungen. Wie diese Vorgaben umgesetzt werden, wird weitgehend dem Autorenteam überlassen.

Wer außergewöhnliches, anspruchsvolles Fernsehen will, muss den Autoren mehr Spielraum lassen, ihre Vision zu realisieren. Was in Deutschland fehlt, ist das Bewusstsein, dass ein solches Programm nur in Strukturen entstehen kann, die sich von denen, die sich im Mainstream-Programm bewährt haben, fundamental unterscheiden. Dass das auch in Europa mit einem öffentlich-rechtlichen Sender geht, haben die Dänen erfolgreich vorgemacht.