Über die Krise der Romantic Comedy habe ich bereits hier und hier berichtet. Aber wie sieht es mit der Komödie jenseits der romantischen Verwicklungen aus?

In einem launigen Beitrag auf seinem Blog Scriptshadow stellt sich Carson Reeves eine interessante Frage, die wir uns alle früher oder später stellen: Werden Kinokomödien immer schlechter, oder werden wir einfach nur langsam alt? Oder, wie er es ausdrückt: “What the hell happened to the comedy?”

Auch wenn es immer populär ist, den Niedergang kultureller Errungenschaften oder am besten gleich des ganzen Abendlandes zu beklagen – ich tippe eher auf letzteres. Reeves vergleicht die Komödien der letzten fünf Jahre mit denen der 90er und stellt die Behauptung auf, dass es im Gegensatz zu den letzten Jahren in den 90ern jedes Jahr zumindest eine Komödie zum “Klassiker” gebracht hat.

Dass an “Groundhog Day” praktisch keine Komödie mehr herangekommen ist – geschenkt. Aber sind “Get Shorty”, “American Pie” oder “Liar, Liar” wirklich um Klassen besser als “Bridesmaids”, “The Hangover” , oder “Ted”? Gerade die letzten beiden haben durchaus das Zeug zum Klassiker, zumindest nach Reeves’ Maßstäben.

Allerdings hat Reeves einen Punkt, wenn er feststellt, dass erfolgreiche Kinokomödien in letzter Zeit verstärkt auf Gags – gerne in Bezug auf Körperflüssigkeiten – und Sketche und weniger auf eine überzeugende Geschichte und komplexe Figuren setzen – Stichwort Apatowisierung der Komödie.

Natürlich hat es diese Form von clownesken Slapstick-Komödien schon immer gegeben, angefangen von den Marx Brothers über Monty Python bis hin zu Jim Carey oder eben Judd Apatow.

Neben diesen gag-zentrierten Komödien gab es aber auch immer etwas leisere, figuren-orientierte Komödien, die bei aller Komik meist auch einen starken dramatischen Konflikt erzählten: neben “Groundhog Day” kommen Filme wie “Tootsie”, “Big”, “Mrs. Doubtfire” oder “Forrest Gump” in den Sinn. Zwar gab es auch in den letzten Jahren wunderbar feinsinnige Komödien wie “Little Miss Sunshine”, “Juno” oder “Silver Linings Playbook” – aber die blieben auf ein sehr viel kleineres Arthouse-Publikum beschränkt. Eine Ausnahme stellt da sicherlich der französische Film “Ziemlich beste Freunde” dar, der bezeichnenderweise reihenweise Besucherrekorde gebrochen hat.

Solche “erwachsenen” High-Concept-Komödien, die mehr auf eine berührende Geschichte als auf ein Feuerwerk an Gags setzen und trotzdem ein breites Mainstream-Publikum erreichen, waren in den letzten Jahre tatsächlich selten. Die Frage ist nur: waren sie das nicht schon immer? Die Liste an “Klassikern”, die Carson Reeves anführt, überzeugt mich jedenfalls nicht.

Und wie sieht es im deutschen Kino aus, wo die Komödie neben dem gelegentlichen Nazi-Drama ohnehin das einzig Erfolg versprechende Genre ist?

Allen Unkenrufen zum Trotz scheint mir die deutsche Komödie erstaunlich breit aufgestellt zu sein.

Die mit Abstand erfolgreichsten deutschen Filme waren gag-orientierte Komödien von prominenten Komödianten wie Otto, Loriot und Bully Herbig oder ähnlich gelagerte Filme wie zuletzt “Türkisch für Anfänger”. Im Bereich RomCom gab es in den 90er Jahren eine ganze Reihe von Beziehungskomödien und in den letzten Jahren die überaus erfolgreichen romantischen Komödien von Til Schweiger und Mathias Schweighöfer. Der Arthouse-Bereich war mit Filmen wie “Almanya”, “Vincent will Meer”, “Wer früher stirbt ist länger tot”, “Alles auf Zucker!”, “Herr Lehmann” und “Sommer vorm Balkon” stärker vertreten, als man auf den ersten Blick meinen würde.

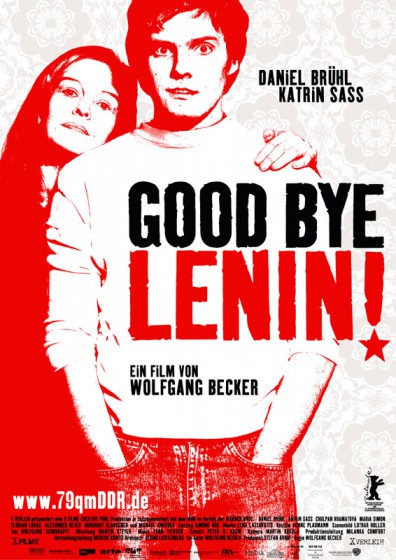

Die erfolgreichsten figuren-orientierten High-Concept-Mainstream-Komödien waren zuletzt wohl “Good Bye, Lenin!”, “Sonnenallee” und “Rossini”. Die sind alle schon ein paar Jährchen her. Aber damit sind sie offenbar in guter Gesellschaft.

Während der Berlinale, oder auch während der Zeit um die Verleihung des deutschen Filmpreises herum, hört man sie wieder besonders laut: die Unzufriedenen, die Empörten, die Enttäuschten. Jedes Jahr wieder kommt der deutsche Film schlecht weg. Von denen, die wissen, wie alles besser wäre, erhält er seine üblichen Ohrfeigen: er sei zu mutlos, zu wenig radikal, zu erfolglos, zu sehr am Erfolg orientiert, zu sehr… (man kann die Begriffe irgendwann austauschen). Reflexartig kommt danach der Blick über den Rhein, nach Frankreich, wo angeblich alles besser ist: die kommerziellen Filme kommerzieller (“Ziemlich beste Freunde”, “Willkommen bei den Sch’tis”), der Arthouse-Film radikaler (Stichwort: Filmfestival in Cannes).

Während der Berlinale, oder auch während der Zeit um die Verleihung des deutschen Filmpreises herum, hört man sie wieder besonders laut: die Unzufriedenen, die Empörten, die Enttäuschten. Jedes Jahr wieder kommt der deutsche Film schlecht weg. Von denen, die wissen, wie alles besser wäre, erhält er seine üblichen Ohrfeigen: er sei zu mutlos, zu wenig radikal, zu erfolglos, zu sehr am Erfolg orientiert, zu sehr… (man kann die Begriffe irgendwann austauschen). Reflexartig kommt danach der Blick über den Rhein, nach Frankreich, wo angeblich alles besser ist: die kommerziellen Filme kommerzieller (“Ziemlich beste Freunde”, “Willkommen bei den Sch’tis”), der Arthouse-Film radikaler (Stichwort: Filmfestival in Cannes).